投資系の情報を読みあさっていて、色んなところに出てくる言葉。なんとなく意味を知っていたり、なんとなく理解しているつもりになっている言葉って結構ないですか?私もまさにそれ。なので改めて自分自身の理解を深めるためにこのような記事を書いてみる事にしました。

「こんなの検索したらいくらでも出てくるじゃん。」って私も思ってます笑。なのであくまで自分用。あとは私自身がこれらに対してどう考えているか。を書き綴ったものです。

「PER(株価収益率)」とは何か?なぜ重要なのか?

みなさんが今から株を買おうとした時に、今現在の株の価格がトレードツールに表示されていると思います。実際の売買をした人は分かると思いますが、「実際に買ってみた後にどんどん下がっていき、暫く下がった後の値段が続いた。」なんて経験もあるのではないでしょうか?その時に表示されている価格が高いのか安いのか。これがとても重要で、判断が難しい部分になります。

それが例えば缶コーヒーを買おうとした時、そうはなりませんよね?なぜなら缶コーヒーの相場を皆さんは知っているからです。自動販売機やコンビニで買う値段と、スーパーなどで買う値段。富士山の山小屋で買う値段も当然違います。その価格にはそれに見合う値段があるのです。今回は、その判断基準となる指標の一つである「PER(株価収益率)」について書いていきます。

- PER(株価収益率)とは、株価が企業の利益に対して割安か割高かを測る指標

- 投資家がよく使う「割安株かどうか」の判断材料

- PERが高いと安いの?それとも高いの?目安はどれくらい?

計算式:PER = 株価 ÷ 1株あたり利益(EPS)

PERとは上に書いた式を使って計算されます。ここで以前紹介した「P/L 損益計算書」が関連してくる話となります。

通常株価は1株あたりの金額で表示されます。例えば株価が1,000円なら、1株を1,000円で購入する事が出来て、一般的には日本国内だと100株単位での購入となります。証券会社には1株でも買えるところもありますが、そちらは最後に紹介します。

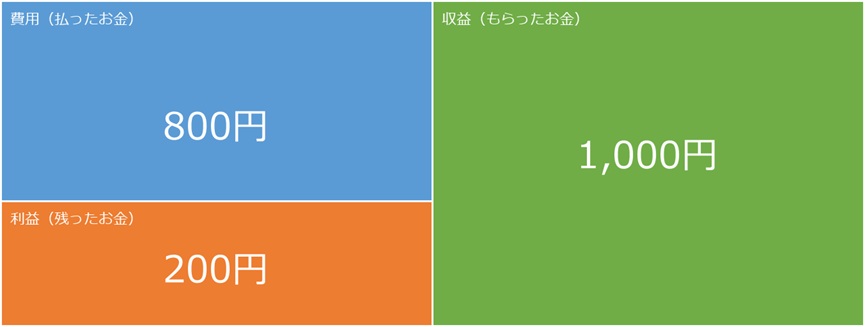

損益計算書は「企業の収益率」つまり、買おうとしている株の収益(商売をした事でもらったお金)・費用(商売をする上で払ったお金)・利益(入ってきたお金と出て行ったお金を差し引いて残ったお金)となります。前回はTOYOTAさんの損益計算書を使いましたが、今回はもっとシンプルな図で表現してみます。

このようにこの会社は1年間で200円の利益を出す会社です。この会社が株を10株発行している場合、その発行株数で割ると、1株あたりの利益が計算出来ます。200円÷10株で1株当たり20円の利益が出たと言う事になります。そもそも株には会社の所有権を分割して配った、権利書のような意味合いがあります。10株しか発行していない株式会社の1株を持っていると言う事は、その会社の1/10は所有しているあなたの持ち物であると言う事になります。

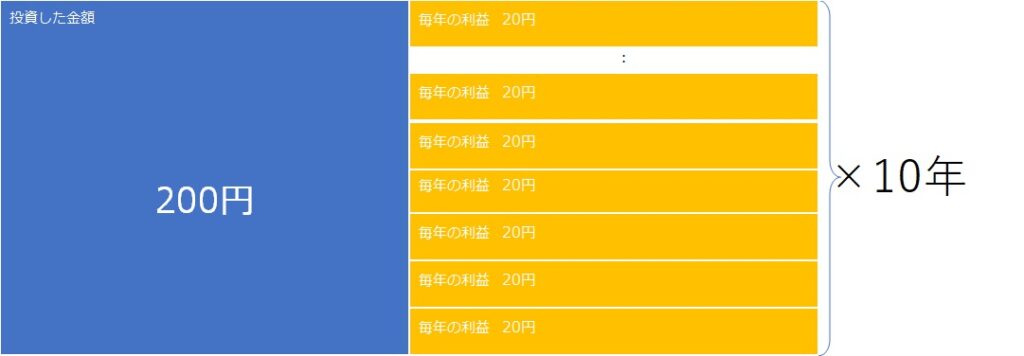

手前で書きましたが「株価」は1株で表示され、「1株当たりの利益」が上で書いた話です。つまりそれぞれが1株あたりの「今の相場の価格」と「その会社が年にどれくらいの利益を生むか」となりますので、その会社の株価が200円と言う事は、株の値段が1年間の利益に対して10倍のお値段になると言う訳です。これを計算式で表すと下のようになります。

①PER:10(倍) = 200円(株価) ÷ 20円(1株あたり利益)

では次に、1株あたりの利益が200円だったとしましょう。しかしながらその会社は1株が4,000円だった場合はどうでしょう。高いですか?安いですか?実際に計算してみましょう。

②PER:25(倍) = 5,000円(株価) ÷ 200円(1株あたり利益)

さて、この違いをどう見るかと言うと、①が20円。②が200円稼ぐなら、②の方が良く見えがちですが、今の株価が5,000円もするので、25倍のお値段です。単純に購入する金額が5,000円で1年で回収できる利益が200円なのであれば、25年かかる。一方で①が20円でも200円で買ったわけなので、10年持ち続ければ、回収できると言う計算になります。

つまり、PERの倍率は低ければ低いほどお得と言う訳です。

PER(株価収益率)はどれだけ重要なの? 実例:同じPERでも中身が全然違う

- 2社のPERが10倍でも、

- A社:利益は安定、キャッシュ豊富、財務も健全

- B社:一時的な利益、借金多め、CFも不安定

- 「割安」に見えても「割安じゃない」こともある→ 財務三表でPERの「質」を見極めよう

PER(株価収益率)はとても重要な指標の一つと言えますが、あくまで「見るべき指標の一つ」であり、これさえ知っていれば完璧と言えるような万能なものではありません。

例えば株価が1,000円で、今年の利益が500円だったとすると、PERは”1,000円÷500円=2(倍)となりますが、A社のように「現金の多めで無借金。そのうえで本業での利益が儲かっている。」となっているなら問題はないでしょう。一方でこれが本業で出た利益ではなく、「切羽詰まって自分が所有する営業用の建物を売った際に出た利益。」だったり、「今年は借金をメッチャして一等地に店舗出し、話題に上がってる効果で一時的に儲かってるけど、いずれ飽きられて、売上が年々減っている。」と言う場合どうなりますか?今年は利益として計上しますが、来年以降に借金を返済して終わってしまうとか、来年以降は全く儲からないなんて事も当然起こりうるわけです。

まとめ:PERは「スタート地点」、財務三表とセットで価値を判断する

以前書いた「財務三表」には、経営指標(KPI)の元となる情報が記載されています。この会社の利益は今年これくらいあったけど、それは本業で得た利益なのか、それとも別な何かで一時的に儲けただけで、本業は頑張っているのか。この会社は借金がどれくらいあるのか、現金はどれくらいあるのか。そういったものを知っておいた上で、初めて今回紹介した「PER(株価収益率)」と言う指標が役に立ち、それ単体が万能な指標と言う訳ではありません。

- PERは便利だが「数字だけ見て鵜呑みにしない」

- 財務三表の読み方を活かすと、PERの意味が深く理解できる

- 投資判断は複数の視点からの総合判断が重要

これは”投資”だけに限らず一般的な商売にも言える事ですが、「投資の基本は安く買って高く売る。」そうでないと儲けは出ません。よって、判断基準の一つとして「PER(株価収益率)」を無視する事はできませんが、それだけで判断するのは危険です。日本の企業としては一般的に15倍が目安と言われています。ですが、上で書いたように、それだけで判断するのは危険です。上で挙げたような状況以外にも、「A社はPERが50倍だけど、B社は80倍。A社の方がお得!」と、なりがちですが実際には両方とも借金だらけで危険であったり、業界や業種によって判断基準が異なります。

また、PER以外の指標で今回のPERと非常に関係深いとしてPBRやROEなどの指標については、また別途書いていこうと思っていますので、よろしければそちらも見て頂ければ幸いです。

最初にも書きましたが、自分の整理のために書いたものでもありますので、どうしても分かっているからこそ”書こうと思いつかなかった”事もあると思いますので、そういうのも思い出したら書いていこうと思います。少しでもこれを読んだ誰かの参考になれば。

コメント